為了多角度、全方位的展示“白色金子 東西瓷都——從景德鎮到梅森瓷器大展”

我們特別策劃并推出了專題欄目

“大博之聲”

本系列欄目的最后一期

將由大博講解員為您介紹

中國瓷器與歐洲瓷器的交流互鑒

這座男性人物雕像戴藍色的頭飾,身著中國寬松的長袍。他的裝束打扮和姿態可能受到了雕刻師皮埃爾?吉薩特)在1697年創作的水彩畫的影響。該畫描繪了一位中國皇帝。

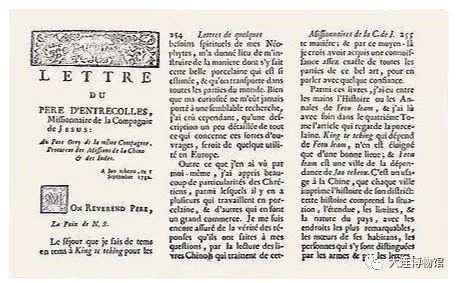

殷弘緒,原名佩里·昂特雷科萊(1664-1741),天主教耶穌會法國籍傳教士,康熙四十四年(1705)到中國傳教,在官方庇護下常駐景德鎮。1712年他將在景德鎮獲得的瓷器制作流程整理出一封萬言信,連同搜集到的原材料樣品,寄給了歐洲耶穌會奧日神父。1716年,法國人將這封信發表在《科學》雜志上,引起轟動。從此尋找高嶺土并按照二元配方仿制中國高溫硬質瓷器的熱潮席卷歐洲。1722年,殷弘緒發出第二封信,對之前的報告作了17條補充。

梅森瓷器早期出產的米酒瓶外形受到了日本瓷器樣式的影響。花卉和獸首圖案采用了歐洲貴金屬器具上的凸紋飾技術。最早的梅森瓷是高嶺土和雪花石膏混合燒制而成,后來他們改良了配方,生產出更白的瓷器,和景德鎮瓷十分相似。

這是一套雙人用的咖啡用具。它裝飾著藍洋蔥圖案,這種圖案從大約1730年至今均有生產,變化不大。特別是在19世紀,這種圖案裝飾的瓷器面世時受到了極大的歡迎。

這組瓷器上的紋飾明顯是仿照德國梅森瓷器的 赫洛特風格。這些器物是反映東西方文化交流的很好的例子:德國梅森瓷器畫工繪畫了他們理解的“中國風格”的題材,而這紋樣卻又成為了訂燒中國瓷器的稿本。中國瓷器畫工則未必知道這紋樣的原稿是畫的“中國”人物。