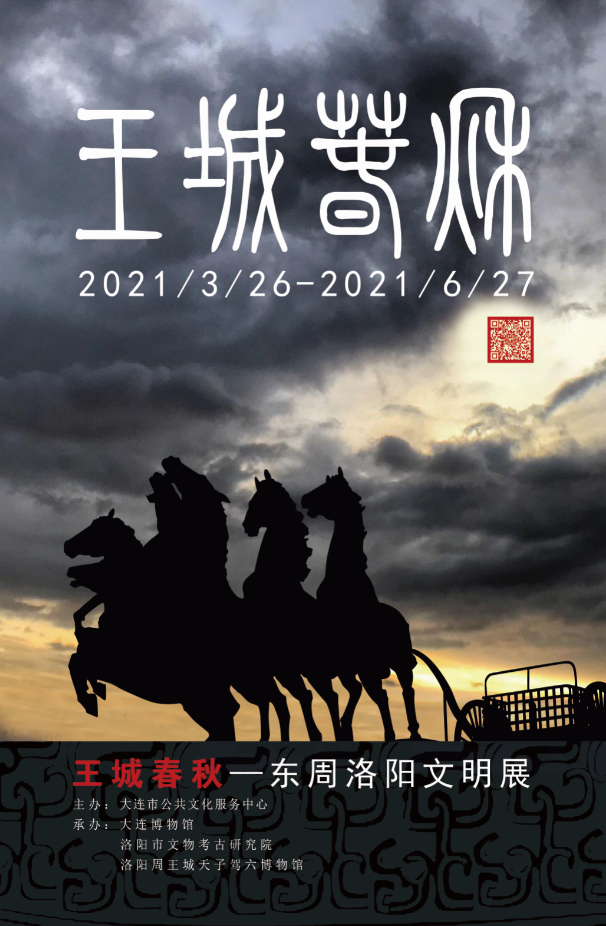

2021年3月26日“王城春秋東周洛陽文明展”,

在大連博物館開展看東周王室的興衰之路聽春秋戰國的劍戟交響,

戰火、硝煙、禮樂、文明交織碰撞一場波瀾萬丈的歷史重現濱城。

周公制禮作樂,“禮”以輯別尊卑,“樂”以協和萬邦,使社會階層各安其命、各守其分。“禮樂”表現于不同等級貴族在輿服器用上的差異,器用制度更是禮樂制度的集中表達。

東周時期,隨著宗法制、封建制的衰落,器用制度也漸趨廢弛,時有僭越。

“禮崩樂壞”

禮樂制度中的“禮”是各種禮儀形式;“樂”則是指樂隊、樂舞的編制,樂曲、樂舞的使用等。

周禮種類繁多,規定了吉禮(祭禮)、兇禮(喪禮)、軍禮(行軍,出征)、賓禮(朝覲,互聘)、嘉禮(婚宴,加冠)等,使貴賤有差、尊卑有別、長幼有序,實行所謂“刑不上大夫,禮不下庶人”。

規定了從周王、各級諸侯到卿、大夫等級別,比如王有九卿,諸侯就最多只能有六個,等等。

禮與樂雖然功能各不相同,但兩者相互配合,構成了完整而嚴密的社會政治制度。

東周時期由于各諸侯間戰亂不斷,政治經濟條件各有不同,周平王失去了對諸侯國的控制,形成了王室衰微以致“挾天子而令諸侯”的政權下移和大國爭霸的局面。在政治、經濟發生的一系列深刻變革中,禮樂文化活動也在相應發生變化,甚至有記載稱東周為“禮崩樂壞”的時期。